Anticoagulanti e fauna selvatica: il caso dei lupi

Le esche rodenticide a base di anticoagulanti usate nelle derattizzazioni possono colpire direttamente o indirettamente la fauna selvatica. Uno studio italiano rivela l’impatto sui lupi.

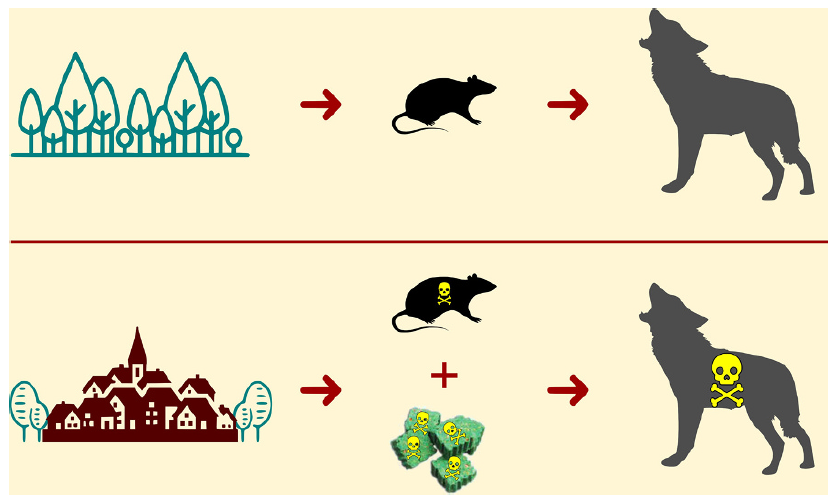

L’altro aspetto della complessità è legato alla distribuzione delle città e delle attività economiche, spesso di grande valore aggiunto, come il comparto agroindustriale o manifatturiero. È proprio l’incontro tra la tutela della salute pubblica e delle imprese da una parte e la salvaguardia della fauna selvatica dall’altra che è di difficile gestione. Un aspetto poco conosciuto ma estremamente importante è il controllo delle specie infestanti – in particolare dei roditori – e delle conseguenze che questo può portare a specie protette come il lupo. Proprio questo aspetto è stato indagato da un recente lavoro portato avanti negli ultimi anni da un gruppo di ricercatori di diversi atenei ed istituti del centro-nord Italia e di Sassari. Lo studio parte dal fatto che è uso comune in Italia per il controllo dei roditori infestanti (in particolare Mus musculus, Rattus rattus e Rattus norvegicus) l’impiego di prodotti anticoagulanti di seconda generazione. I principi attivi di questi formulati commerciali – in massima parte bromadiolone, brodifacoum e difenacoum – hanno però la caratteristica di essere Persistenti, Bioaccumulabili e Tossici (PBT) e possono quindi portare all’accumularsi in altri animali che si sono nutriti direttamente delle esche rodenticide oppure che si sono nutriti dei roditori morti o morenti per aver ingerito sostanze anticoagulanti.

Il caso del lupo

Lo studio, pubblicato su Science of The Total Environment, mira ad approfondire l’impatto degli anticoagulanti sulla fauna selvatica di grandi dimensioni come i lupi, ed è il primo lavoro condotto a livello Europeo su carnivori di grossa taglia. La ricerca ha coinvolto diverse regioni italiane: Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. In questi territori la densità dei lupi a varia da 4,9 a 13,2 individui ogni 100 kmq e il paesaggio è molto diversificato: si trovano ampie aree rurali, urbane e suburbane e parchi nazionali.

Distribuzione dei lupi trovati morti nell’area di studio e risultati negativi (punti bianchi) o positivi (punti rossi) ai rodenticidi anticoagulanti (AR). Sono evidenziate le province delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana interessate dalla raccolta dati. La posizione dell’area di studio in Italia è mostrata nella figura in basso a sinistra. Immagine: dalla pubblicazione.

| Nr. di sostanze rilevate | Nr. di campioni positivi per sostanza |

| 1 sostanza anticoagulante | 36 |

| 2 sostanze anticoagulanti | 47 |

| 3 sostanze anticoagulanti | 16 |

| 4 sostanze anticoagulanti | 16 |

| Sostanza rilevata | Nr. di campioni positivi |

| Brodifacoum | 61 |

| Bromadiolone | 61 |

| Difenacoum | 20 |

Concentrazioni previste di brodifacoum (a) e bromadiolone (b), espresse in microgrammi per kg, tra aree con diversi livelli di antropizzazione. Immagine: dalla pubblicazione

Probabilità previste che i lupi risultassero positivi per un certo numero di rodenticidi anticoagulanti (AR), nel tempo. Immagine: dalla pubblicazione

Le norme di riferimento

Proprio la pericolosità intrinseca dei rodenticidi anticoagulanti sono disponibili numerosi documenti ufficiali in materia di derattizzazione: le linee guida nazionali come il rapporto ISTISAN 15/40 del 2015 (e successive modifiche) le ordinanze ministeriali, i regolamenti nazionali le direttive europee. Un’ordinanza particolarmente importante è quella del 9 agosto 2023 e successive proroghe del Ministero della Salute che vietano l’impiego di esche rodenticide in maniera impropria e soprattutto l’abbandono di bocconi avvelenati. Il Regolamento (UE) di riferimento (che affianca altri regolamenti come il CLP e il REACH) è il n. 528/2012 “Biocidi” (e il relativo decreto sanzionatorio n. 179/2021). Questo impone che tutti i prodotti rodenticidi vengano registrati all’interno del gruppo 3 “Controllo degli animali nocivi” nell’insieme PT14 “Rodenticidi” e indica quali tipologie di derattizzanti possono essere impiegate e in che modo definendo tre categorie di utilizzatori. Il primo è quello dei Trained Professional ovvero i professionisti formati di aziende di disinfestazione e derattizzazione, il secondo è quello dei Professional che sono persone che in ambito lavorativo utilizzano saltuariamente questi prodotti (allevatori, agricoltori, personale di industrie alimentari, ecc.) e il terzo è il General Public inteso come i privati cittadini. In linea generale sono destinati alle prime due categorie dei prodotti che contengono oltre i 30 ppm di sostanza attiva mentre per il pubblico generico i formulati commerciali devono contenerne un quantitativo inferiore e possono essere venduti in confezioni dal peso contenuto: non più di 300 grammi di blocchetti o di 150 grammi di pasta o mix di cereali/pellet (contenuti in bustine pre-dosate). All’articolo 5 “criteri di esclusione” si trovano una serie di criteri che impongono l’uscita dal mercato di molto prodotti perché tossici per la riproduzione o PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossici) o vPvB (molto Persistenti, molto Bioaccumulabili) categorie all’interno delle quali ricadono i prodotti rodenticidi di questo tipo: perché allora sono ancora permessi? La risposta è che questi prodotti sono ritenuti essenziali per una efficace lotta ai roditori come vettori di patogeni (o comunque forieri di gravi pericoli per la salute umana e/o animale) e che la mitigazione del rischio venga effettuata direttamente da chi li impiega. Recentemente è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2024/734 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione degli anticoagulanti di seconda generazione al 31.12.2026. Tutti i prodotti commerciali rodenticidi riportano in etichetta anche la durata massima del trattamento di derattizzazione – di norma intorno ai 35 giorni – ma i soli professionisti formati, dopo aver condotto una analisi del rischio del sito e della infestazione e a determinate condizioni (e comunque solo in presenza di attività infestante in corso), possono prorogare il piano di lotta. Vi sono comunque da rispettare alcune prescrizioni come mitigazione del rischio di diffusione di sostanze tossiche quali la rimozione dei roditori morti e l’applicazione delle esche rodenticide solo all’interno di erogatori di sicurezza (chiusi a chiave con l’esca fissata alla postazione e la postazione possibilmente fissata a terra) o all’interno di punti esca protetti e coperti che presentino un pari grado di sicurezza degli erogatori. Gli autori della ricerca danno diversi spunti per gestire le criticità legate all’impiego di prodotti rodenticidi anticoagulanti suggerendo di limitarne la disponibilità ai cittadini, ridurre l’utilizzo di esche rodenticide anticoagulanti in modo permanente e incoraggiare il controllo integrato dei roditori. Come visto non è la mancanza di regole il problema, probabilmente è più l’assenza di un reale controllo da parte degli organismi preposti che andrebbe potenziata con una formazione mirata ed aggiornata. Un ulteriore passo che gli autori propongono per comprendere ancora meglio il fenomeno è quello di avviare un monitoraggio paneuropeo per il lupo (e altri grandi mammiferi) basato su protocolli anatomopatologici e tossicologici standardizzati: questo pare essere una proposta assolutamente assennata per comprendere la reale portata di questo evento.Lo stato dell’arte e le alternative

Ad oggi i problemi principali sono la facile reperibilità dei prodotti anticoagulanti sul mercato anche da parte di non professionisti e l’impiego scorretto da parte di privati ed aziende (del settore e non) che ne viene fatto senza che vi sia un reale controllo da parte degli enti competenti. Negli ultimi anni il settore delle disinfestazioni ha imboccato un lento e graduale processo di professionalizzazione grazie anche ad alcune certificazioni internazionali come la ISO 9001:2018 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti e la UNI EN16636:2015 Servizi Gestione e Controllo delle Infestazioni (Pest Management). Mentre in passato le esche anticoagulanti erano il solo strumento per la gestione delle popolazioni infestanti di roditori – almeno per le aree esterne – oggi la situazione è in continuo mutamento. Esistono infatti nuovi strumenti a disposizione del professionista formato e un’attenzione via via crescente non solo per le tecniche e i prodotti più sostenibili ma anche per una corretta derattizzazione che salvaguardi il più possibile anche l’animale bersaglio da inutili sofferenze.. Gli strumenti di più recente introduzione in questo settore sono i rodenticidi a base di colecalciferolo e postazioni multi-kill senza impiego di sostanze tossiche. Il colecalciferolo è una sostanza nota da tempo come rodenticida ma solo recentemente è tornata disponibile sul mercato con prodotti registrati per la lotta ai roditori infestanti ed ha diversi vantaggi rispetto agli anticoagulanti di prima e seconda generazione. Il primo è che genera una fase di anoressia nel roditore intossicato diminuendo i danni legate alle rosure e portandolo alla morte per ipercalcemia. Il secondo – e più importante – vantaggio è che il regolamento CLP non classifica la sostanza attiva come Persistente, Bioaccumulabile e Tossica (PBT) né come molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB) con una grande riduzione della probabilità di avvelenamento secondario da parte di animali non target come i lupi o altre specie selvatiche. Riguardo alle postazioni multi-kill occorre segnalare che già da tempo erano presenti sul mercato dispositivi multicattura per eliminare i roditori che non impiegavano sostanze rodenticide ma queste presentavano alcune criticità. Il roditore, una volta entrato nella postazione, cadeva dentro una botola e moriva per affogamento all’interno di un liquido antiputrefattivo, un tipo di eliminazione che non può essere definita incruenta oltre al fatto che il liquido non era impiegabile in qualsiasi contesto (es.: aziende alimentari, ecc). Ora però esistono trappole multi-kill che possono eliminare numerosi roditori senza l’utilizzo di sostanze pericolose e con un meccanismo di uccisione incruento. Ne esistono di vari modelli, alcune dedicate esclusivamente al controllo del topo, altre per ratti. Quelle per il controllo dei topi funzionano attirando il roditore all’interno della postazione tramite attrattivi alimentari e lì il roditore viene forzato a toccare alcuni elettrodi che lo eliminano istantaneamente. Il meccanismo della trappola poi ripone poi la carcassa all’interno di un sacchetto, riducendo ulteriormente la possibilità di predazione di topi che in precedenza potrebbero aver ingerito anticoagulanti. Quelle che invece hanno preso più piede per il controllo dei roditori di grossa taglia come i ratti funzionano in maniera completamente meccanica: la postazione è dotata di un sensore che percepisce la presenza del roditore all’interno del dispositivo e tramite una valvola viene azionato un pistone alimentato da una bombola di CO2 in pressione. Il roditore colpito dal pistone muore nel giro di pochi secondi appena fuori dal dispositivo o all’interno di un cassettino che alcuni di questi dispositivi hanno in dotazione. Per avere un controllo sempre più diretto e in tempo reale molti di questi dispositivi hanno poi delle APP e dei back-end dedicati in cui il professionista può verificare in qualsiasi momento il numero di catture o le criticità riscontrate. Gli obiettivi che Agenda 2030 propone per dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico devono spingere i privati, gli enti e le aziende professionali a considerare nella loro interezza tutte le azioni necessarie nella gestione degli infestanti, la protezione degli interessi della salute pubblica e delle imprese oltre ovviamente la tutela della fauna non bersaglio. Talvolta è necessario ricorrere a prodotti potenzialmente molto pericolosi e in questi casi l’attenzione alla mitigazione dei rischi deve essere molto alta, altre volte si potrà fare affidamento su prodotti e tecniche meno impattanti. Una sola regola non può mai essere derogata: l’utilizzo del ragionamento basato sull’analisi di dati oggettivi, da integrare per gestire con successo la coesistenza di infestazioni e specie selvatiche in uno stesso ambiente.

Riferimenti:

Musto, C., Cerri, J., Capizzi, D., Fontana, M. C., Rubini, S., Merialdi, G., …Garbarino, C. (2024). First evidence of widespread positivity to anticoagulant rodenticides in grey wolves (Canis lupus). Science of The Total Environment, 915, 169990. doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.169990

Immagini: dalla pubblicazione

È laureato in Biodiversità ed Evoluzione presso l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna. Esperto in Integrated Pest Management (IPM), ha un’importante esperienza di campo in tutto il territorio italiano con particolare riferimento al settore agro-industriale e di lotta agli insetti vettori di malattie. Si occupa di assistenza tecnica per le Imprese professionali di servizi di Pest Management e supporto alla ricerca e sviluppo di nuovi sistemi e prodotti. Svolge regolarmente formazione in materia di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.